館長通信

No.052025/05/15

すぐには役に立たないのが教養だが

このところ世の中は教養ブームです。「~のための教養」と題した書籍が次々に出版されています。しかし、と思います。「~のための教養」とは、「すぐ役に立つ教養」ということでしょう。教養とは、そういうものでしょうか。

当ミュージアムの「荒俣ワンダー秘宝館」には荒俣宏氏が収集した数々の「秘宝」が展示されています。初代館長の松岡正剛氏は「知の巨人」と称されましたが、荒俣氏は、さしずめ「知の怪人」でしょうか。その荒俣氏の最新の著作の書名は『すぐ役に立つものは すぐ役に立たなくなる』(プレジデント社)です。本の表紙には当ミュージアムの本棚劇場をバックにした荒俣氏の写真が配置されています。

書名通り、すぐ役に立つものはすぐ役に立たなくなります。ということは、「~のための教養」とは、すぐ役に立たなくなる教養を意味することになりはしませんでしょうか。それでは形容矛盾です。

すぐには役に立たないかもしれないけれど、やがてじっくりと役に立つものこそが教養だからです。いや、「そもそもなんの役に立つかわからないもの」こそが教養なのではないでしょうか。

荒俣氏は子どもの頃から世間からは「いっぷう変わったもの」に魅せられてきました。〈好きになった分野が運悪く日常生活に害もなく益もないと、まわりから「変人」と思われることになる。この趣味がやっと世間に認められるには、苦節30年あまりを必要とする。それでやっと「変な物知り」として認知されてはじめて、それまでの無茶苦茶な暮らし方も親不孝も大目に見てもらえるようになる。(中略)人生なんて、結局は自分の物語を一生かけてつくっていくようなもんだ。〉

ここに教養の神髄があるように思えます。当ミュージアムに来られても、すぐ役に立つかどうかはわかりません。でも、「ごちゃまぜの不思議な空間」を体験すると、それがいつしかあなたにとっての教養となるのだと私は信じています。

ようこそ「教養の扉」へ。

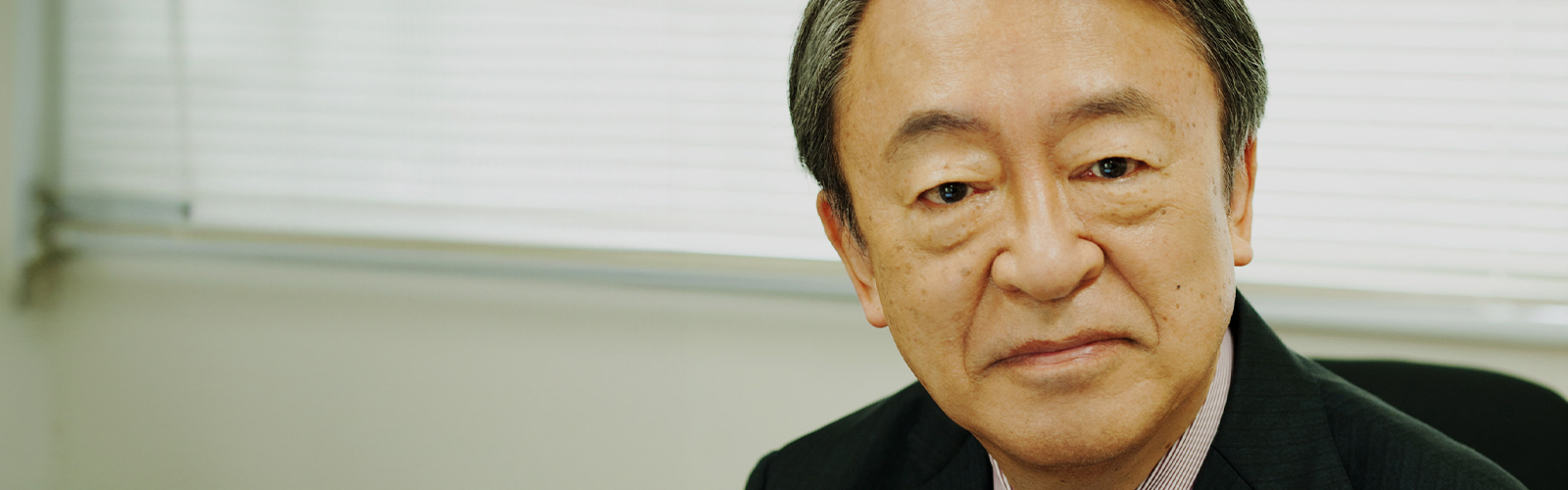

角川武蔵野ミュージアム館長

池上 彰